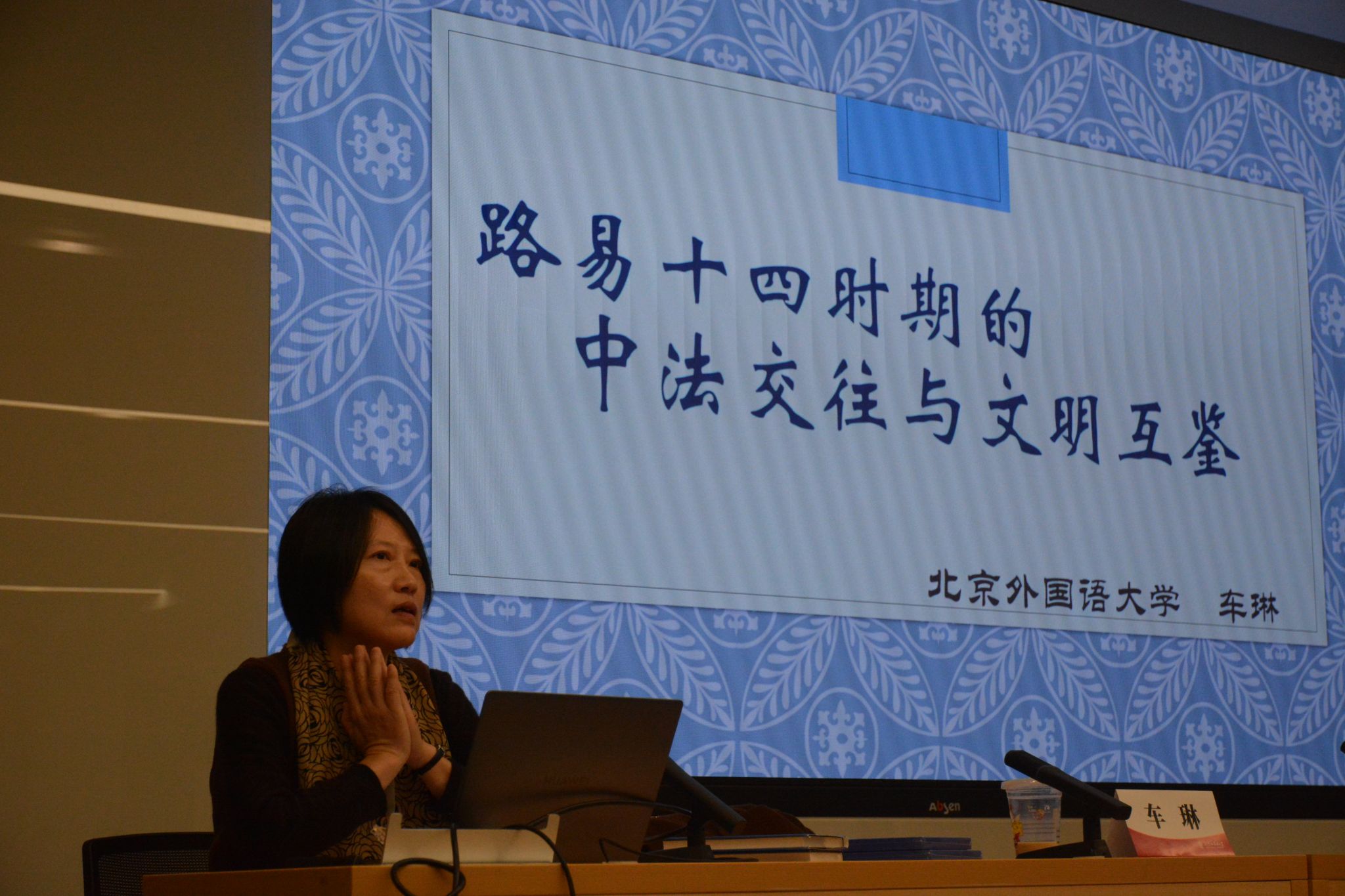

11月20日下午,北京外国语大学车琳教授受邀在主楼晨读厅做了题为“路易十四时期的中法交往与文明互鉴”的讲座。讲座由华体会体育

国家级学生大创项目“中法寻迹”项目组负责人、22级本科生周祺霖同学主持。车老师在北外法语系本科就读期间便开始关注明清时期中法两国之间的文化交往,此后在长期的语言、文学教学生涯中一直保持对法国汉学和中法文化交流史的学术兴趣。

在2024年中法建交60周年之际,社会各界以不同的媒介和方式回顾和挖掘康熙皇帝与路易十四时期中法交往的历史,其中最为重要的两个文化事件是我国故宫博物院和法国凡尔赛宫博物馆联合举办的“紫禁城与凡尔赛宫:17、18世纪的中法交往”主题特展和中法合拍的纪录电影《康熙与路易十四》。车琳老师表示很高兴以学术讲座形式来处理同一主题,从物质、制度、精神三个层面来分析三百多年前中法早期交往史。

首先,在物质文化方面,在路易十四时代,一股中国风(la chinoiserie)席卷法国宫廷:凡尔赛庄园的“特里亚农瓷宫”(le Trianon de Porcelaine)是欧洲最早的中式建筑;凡尔赛宫和王公贵族府邸的物品清单记载了法国王室和上流社会对中国风物的浓厚兴趣;宫廷舞会和狂欢节中出现了东方风格和中国情调的装扮和表演;中国瓷器越来越多地出现在宫廷餐桌上,流光溢彩的丝绸锦缎被用于装点富丽堂皇的凡尔赛宫,法国的装饰艺术中也出现了中国主题和风格。国王和大臣常常是中国家具、瓷器、漆器的收藏家,因为来自古老帝国的工艺品满足了他们对异国情调和奢华富贵的双重追求。中国风尚逐渐从巴黎传到外省,从宫廷传到中产阶级,从法国传到欧洲其他地方。

路易十四对中国的兴趣并不停留于浮华的异国情调,他对东方知识怀有好奇求知之心,并且具有建立外交关系和经贸来往的长远考虑。他一直致力于与中国、日本、暹罗、印度、波斯、土耳其等国家建立或加强政治经济关系,因此法国王室对中国的浓厚兴趣与对东方世界的广泛关注密切相关。为了深入了解中国和拓展中法双边关系,1685年,路易十四以“国王的数学家”名义派遣洪若翰(Jean de Fontaney)、白晋(Joachim Bouvet)等耶稣会士经过已建立外交关系的暹罗(泰国古称)从海路航行前往中国,他们成为这一历史时期中法友好交往的使者以及中学西渐、西学东渐的媒介。1699年,白晋作为康熙特使回国后,返回中国所乘的“昂菲特里特号”(Amphitrite)商船则标志着中法之间第一次建立起直接的贸易关系。尽管历史文化传统不同,从凡尔赛宫到紫禁城,路易十四和康熙两位同时在位的东西方伟大君主都心怀振国兴邦的抱负,远望异域,敦睦邦交,以学术、贸易、外交多维一体的方式推动了中西方文明交流进程。

在讲座的第三部分,车琳老师从思想史角度深入探讨从法国古典时期至启蒙时代的中国知识与法国思想的相遇。在“中国礼仪之争”(la querelle des rites chinois)的历史文化语境中,随着《中国哲学家孔夫子》等中国古代典籍的迻译,中国知识大量融入欧洲,成为法国哲学家保罗·阿扎尔(Paul Hazard)所谓“欧洲思想的危机”时期法国知识界所参考和征引的思想资源。车老师旁征博引,以帕斯卡(Pascal)、皮埃尔·培尔(Pierre Bayle)、马勒伯朗士(Nicolas Malebranche)、伏尔泰(Voltaire)等各派思想家的论述为史料,展现了当时法国学界对历法、信仰、伦理等中国议题的态度,讨论了中国知识和儒家学说之于前启蒙时期法国思想界的借鉴作用。在不同文化的接触地带,在物质、制度和精神层面会发生不同程度的交流与互鉴,如何在精神层面超越二元对立,建立不同文化之间的对话和合作,实现美美与共,这是三百多年前中法早期交往历史带给我们的思考和启发。

此次讲座是华体会体育

国家级学生大创项目“中法寻迹”项目组组织的系列学术推广活动的第一讲。来自北外、首师大等高校的六十余名师生和部分市民朋友参加了讲座。

(撰稿人:周祺霖)